目次

こぎん刺しで使うコングレスについて

こぎん刺しは独特の織り目が粗いコングレスと呼ばれる生地を使って刺すのが一般的です。

昔は麻布に刺したといいますが、断然コングレスのほうが刺しやすいでしょう。キットを買うと、この生地にこぎん糸やこぎん針が付いてきます。

ただ、キットに入っている生地はそれ用に小さくカットしてあるものがほとんどです。

ほとんどの場合、キットの中に入っている生地を使って他の物を作ってみようということにはならないですね。(きっちりとそれ分しか入っていませんからね)

キットを卒業したら

キットを使って作るこぎん刺しを作り終えたら、キットを卒業して次は自分で生地や糸を揃えて作ってみましょう。

大判のコングレスがあれば…

キットに入っているような小さな生地ではなく、大判のコングレスを使えば好きなサイズで好きなものを作ることが可能です。

キットを卒業したらやはり大きな生地を購入して、自作のものを作ってみたいですね。

コングレスにはたくさんの色が揃っているんです。

よくお世話になるオリンパスのコングレスでもベージュ・紺・黒・ワイン・ソフトグリーン・マスタード・グレー・白と、8種類もの色があります。

筆者は定番のベージュばかりを使っていますが、マスタードやワイン色のコングレスもインパクトがあり、糸の色との組み合わせ次第では面白いものが作れそうな予感がします。

その昔使われていたこぎん刺しの生地は紺色だったということから、紺色のコングレスでも何か作ってみたいなと考えています。

ということでそれでは、大判のコングレスを使って、まずはキットと同じサイズになりますが、自作で作るコースターに挑戦してみたいと思います。

こぎん刺しで作るコースター【自作編】

今回は糸も自分で用意して作ります。生地はやはり無難なベージュにしました。

キットを卒業したとはいえ、まだまだ刺した数は少ないので、今回も練習する意味合いでコースターを作ってみました。

材料

・コングレス

・裏地用の生地

・こぎん糸

・こぎん針

・裁ちバサミ

・ミシン

作り方

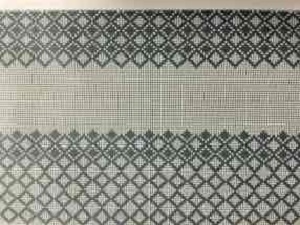

1.まずは図案を考えます。今回はマメコの中にカチャラズを入れてようなデザインで、連続刺しに挑戦してみます。

2.図案とはひっくり返ってしまいますが、まず上の方を刺しました。

今回はきれいに半分の位置からではなく、大体中心かな?くらいのところから刺し始めました。それでも目数は数えた方がいいです。

3.上が刺し終えたら今度は下を刺します。大体中心くらいをアバウトに刺してます。

目数を数えたつもりだったのですが、横が2目ずれていました。模様が繋がっていないと難しいですね。

4.上下とも刺し終わりました。長かったー!

5.後は裏布を中表に合わせて縫い合わせます。薄手の生地なので裏地に接着芯を貼っています。

6.返し口から表に返します。返し口を綴じて完成です。

(前回のキットでは表に返したコースターの縁にミシンでステッチをかけましたが、今回はふんわりと仕上げるために何もしてません。)

オリンパス以外のこぎん糸を使ってみる

こぎん糸にはさまざまな種類があります。筆者が使っているのはオリンパスのこぎん糸なのですが、撚り(より)が甘く緩いのでふんわりとした仕上がりになります。

これは好みの問題なので、どちらが良いとも悪いとも言えないのですが、撚りの強いこぎん糸もあり、そちらを好む人も多くいます。

撚りの強い糸を使うとぽっこりとした刺し目になり、模様がより立体的にくっきりと見えてきます。

撚りが強いこぎん糸は「いとみせ」の草木染の糸や藍染めの糸などで、ホームページの強めの撚りから入りると色々な種類が見られます。

今回取り寄せたのは「越前屋」の「マタルボン」で、オリンパス同様、撚りの甘い糸です。

初めて使うので、どんなものだろうかと思っていましたが、一見すると刺繍糸のような糸です。

8本撚りでオリンパスの糸に比べるとやや太いかな?という感じですね。撚りも甘めなので少し自分で撚りながら刺していってみようと思います。

ということで、新しい図案を考えてコースターを作ってみました。いかがでしょうか。

明るめの色をいうことで、青緑のようなきれいな色を選んでみました。

マタルボンはオリンパスのこぎん糸の比べて太い刺し目になり、撚りは弱いのであまり変わりないですがぷっくりとした刺し目です。

関連商品

Piece

コングレス 津軽こぎん刺し 約30x42cm PHC-019-8

¥ 760

Amazonで詳細を見る

ダルマ

こぎん糸 カード巻き Col.7 20m 01-2420

¥ 154

Amazonで詳細を見る

Olympus

こぎん刺し用 こぎん糸 3かせセット 731

¥ 154

Amazonで詳細を見る

さいごに

こぎん刺しのキットに慣れてきたらぜひ自分で好きな生地や糸を選んで自作のアイテムを作ってみてくださいね!